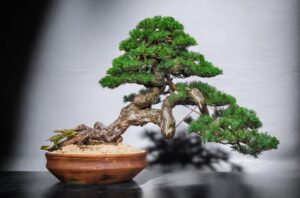

時を刻む緑の芸術―奥深い盆栽の世界

小さな鉢の中に広がる大きな自然 。

それが、盆栽という世界である。

ひとつの鉢に立つ一本の木。その姿は、まるで山奥に佇む老木のように見える。

苔むした根元はしっかりと大地に根を張り、自然の息吹をその身に宿しながら、静かに、そして力強くその場に立っている。

まるで時を超えて存在し続けるかのようだ。

だが、その佇まいは偶然の産物ではない。

そこには、職人による緻密な手仕事と、自然と真摯に向き合い続けてきた深い哲学が息づいている。

盆栽とは、まさに「生きた芸術」である。

限られた空間の中に、風の流れ、季節の移ろい、そして積み重ねられた時間の重みまでもが感じられる。

そんな壮大な自然の景色を、小さな鉢の中に映し出せること。

それこそが、盆栽の奥深さであり、何よりの魅力なのである。

自然の景色を、小さな鉢の中に映し出せることが盆栽の魅力だ。

盆栽の歴史

盆栽の原型とされるのが、中国で生まれた「盆景(ペンジン)」という文化である。

これは、鉢の中に山や木、水の流れなどを表現し、自然の風景を小さな世界として再現するもので、まさに“縮小された自然”といえる。

日本にこの文化が伝わったのは、平安時代とされる。

この時代は、自然の美をこよなく愛し、四季の変化を暮らしの中で楽しむことを重んじていた時代だ。

政治の中心が京都に移り、貴族文化が栄える中で、邸宅には池や築山を配した庭園がつくられ、そこに理想の自然を表現することがひとつの教養とされた。

そうした背景のもと、貴族たちは屋敷の庭だけでなく、より身近な空間にも自然を取り入れようとし、鉢の中に小さな風景を表現する文化が発展していった。

室町時代に入ると、盆栽は禅の思想と深く結びつくようになる。

この時代、盆栽は単なる観賞用の植物ではなく、心を整え、精神を磨くための「道具」としての意味を持つようになった。

禅僧たちは、一本の木に向き合い、枝を整え、苔を育てるその行為を通じて、自らの心と対話した。

そこには音も言葉もいらない、静寂の中で自然と一体になる時間が流れていた。

このような背景の中で、盆栽の技術は大きく進化する。

現在でも基本とされる育て方や剪定の技法が確立され、後の時代にまで大きな影響を与えることとなった。

盆栽の哲学—時を映す芸術

盆栽は、一見すると観葉植物に似ているようにも見えるが、その本質はまったく異なる。

観葉植物が「育てて楽しむ」ものであるのに対し、盆栽は「育てながら形を整え、年月とともにその景色を育む」ものである。

枝ぶりを整え、幹の曲がりに個性を持たせ、根元に苔をあしらいながら、鉢の中に自然の風景を表現していく。

そこには、自然が見せるありのままの美と、人の手が織りなす意図ある美が共鳴し合い、ひとつの静かな風景を生み出している。

そしてその風景は、決して完成することがない。

常に移ろい、季節ごとに表情を変えながら、育てる人とともに歩み続ける。

盆栽に宿るのは、「未完成の美」。

完成しないからこそ、そこには終わりのない魅力が息づいている。

この感覚は、日本人が古くから育んできた「わびさび」の美意識とも深く通じている。

盆栽は決して完成しない。そこに宿るのは「未完成の美」だ。

日々の手入れを通して、育てる者は忍耐を学び、変化する姿を受け入れながら、時の流れを慈しむ心を育んでいく。

一本の盆栽と向き合うことは、自分自身と向き合うことに等しい。

思い通りにならないことに焦らず、変化を恐れず、それさえも受け入れていく。

それこそが、盆栽が私たちに教えてくれる、大切な知恵 なのかもしれない。

小さな鉢に宿る、多様な風景

盆栽には、それぞれの樹が持つ個性がある。

同じように見えても、一本ごとに異なる表情があり、そこに宿る美しさもまた、すべて異なる。

たとえば、松や真柏(しんぱく)といった針葉樹は、荒々しい幹と風格のある姿が特徴で、力強さと長寿の象徴とされている。

長い年月をかけて育まれるその姿には、揺るぎない静けさが漂っている。

風格のある姿の真柏。力強さと長寿の象徴とされている。

一方、桜や梅、柿や姫リンゴなど、花や実をつける盆栽は、季節ごとの彩りを楽しませてくれる。

春には可憐な花が咲き、秋には葉が紅に染まり、実がゆっくりと熟していく様子からは、季節の移ろいや年月の積み重ねが感じられる。

桜の盆栽──季節の移ろいを楽しませてくれる。

また盆栽には「かたち」にも、さまざまな表現がある。

たとえば、幹がまっすぐ空へと伸びる「直幹(ちょっかん)」は、その凛とした立ち姿に気高さが宿る。

風に吹かれたように幹が斜めに伸びる「斜幹(しゃかん)」には、自然のやさしさや柔らかさがにじむ。

崖から垂れ下がるように枝が流れる「懸崖(けんがい)」の姿には、大きな風景の一部を切り取ったような迫力がある。

そして、細い幹がすっきりと伸びた「文人木(ぶんじんぎ)」には、簡素で静かな詩情が漂っている。

こうした一本一本の違いが、自然の多様さを映し出し、

小さな鉢の中に、大きな世界をそっと生み出している。

鉢の中の限られた空間に、風の流れ、季節の移ろい、そして積み重ねられた時間の重みまでもが感じられる。

小さな鉢の中に広がる、無限の世界。

季節が流れ、時が重なり、やがてその木は、育てる人とともに年を重ねていく。

思い通りにならない日も、変わりゆく姿も、すべてをそのまま受け入れる。

焦らず、急がず、ただ目の前の小さな自然に心を寄せること。

それは、時を超えて私たちに語りかける、静かな芸術である。

コメント