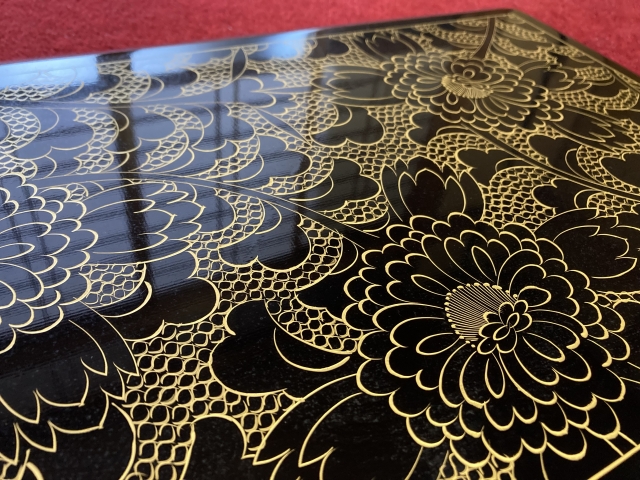

時を塗り重ねる美――漆器に宿る日本の魂

艶やかな黒、深く息づく朱。

手に取ったときのなめらかな感触。そして、使い込むほどに増す輝き──。

漆器は、日本の美意識を映し出す、もっとも繊細で、もっとも奥深い伝統工芸のひとつだ。

漆の光は、ガラスのように強く反射するのではなく、奥へ沈み込むように輝く。

角度によって表情が変わり、輪郭には鋭さがなく、どこか柔らかい。

黒は黒として深まり、朱は朱として澄んでいく。

その変化が、器を「使うもの」から「育っていくもの」へと変えていく。

この日本独自の工芸は、ただ美しいだけではない。

そこには、時をかけて育てるという思想、壊れたものを慈しみ受け入れるという心、そして自然と共に生きる静かな哲学が息づいている。

漆器に触れることは、時間の中で器を「育てる」という価値観に触れることでもある。

漆の歴史──縄文から続く技と美

日本における漆の歴史は、縄文時代にまでさかのぼる。

青森県*の三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)からは、赤い漆が塗られた櫛や器が発掘されている。

漆器出土状況(青森県・三内丸山遺跡)

三内丸山遺跡は、今から約5500〜4000年前の縄文時代に営まれた大規模な集落跡で、数百人が暮らしていたとされる日本最大級の遺跡だ。

ここで見つかった漆器は、単なる実用品にとどまらない。赤の発色や艶を生かし、装飾性を備えた品として作られており、当時すでに漆が「美しさ」を担う素材として扱われていたことが分かる。

天然の樹液から得られる漆を木の道具に塗り、さらに模様を加えて仕上げる──その技術と工夫は、この時代にすでに形になっていた。

-300x252.jpg)

木胎漆器(復元)

こうした発掘は、日本で漆がきわめて早い時代から使われてきたことを示している。そして漆は、暮らしの道具であると同時に、美の素材でもあった。

その後、奈良時代から平安時代にかけては、仏具や調度品として漆器が発展し、室町から江戸にかけては蒔絵などの加飾技法とともに、庶民の暮らしにも広がっていった。

漆器は時代ごとに姿を変えながら、日本人の暮らしの中に深く根を張ってきた。

贅を尽くした美術品としてだけでなく、日々の食卓を彩る実用品としても生き続けている。

塗り重ねの中に宿る哲学

漆器の制作は、決して効率や生産性を追い求めるものではない。

木を削り、下地を整え、漆を塗り、乾かし、研ぎ、また塗る──工程は数十に及び、一つの器が完成するまでに数ヶ月を要することもある。

それぞれの作業は繊細で、気候や湿度によって仕上がりが変わる。

だから職人は、塗りの厚みや乾き具合を見極めながら、ひと筆ひと筆を重ねていく。

【津軽塗職人|松山漆工房】

この塗り重ねの精神には、芭蕉の唱えた「不易流行*」にも通じるものがある。変わらぬ技法を守りながらも、使い手の暮らしや時代の移り変わりに寄り添い、そこに新しさを吹き込む。

「変わらないこと」と「変わり続けること」が、静かに同居しているのだ。

*不易流行:いつまでも変わらない本質(不易)を大切にしながら、時代や状況に応じて変化する新しいもの(流行)も取り入れていく、という松尾芭蕉が示した俳諧の理念。

※松尾芭蕉については別記事で詳しく解説:松尾芭蕉──俳句の美を極めた孤高の詩人

朱や黒の漆面は光をやわらかく受け、角度によって表情が変わる。

手に取るとひんやりとし、指先にはなめらかな手ざわりが残る。

塗り重ねと乾燥の時間が、その静かな美しさをつくっている。

使うほどに、育つ器

漆器は「完成して終わり」のものではない。

使い続けることで艶が増し、光が落ち着いていく。新品のきらめきではなく、人の手と時間がつくる艶である。

さらに、漆器は壊れても終わらない。

欠けや割れを「欠点」として捨てるのではなく、直して戻すという選択肢が、文化として用意されている。

それが「金継ぎ」だ。

壊れた部分を漆で継ぎ、金粉や銀粉で装飾することで、器は過去の傷を受け入れ、より豊かに生まれ変わる。

金継ぎは、傷を消すための修理ではない。

傷を残し、その器が辿った時間を受け止めたうえで、再び使うための方法だ。

そこには、完全さよりも、その物に刻まれた時間を重んじる価値観がある。

※金継ぎについて別記事で詳しく解説:欠点が輝くとき ― 金継ぎという哲学

この思想には、「もののあはれ」や「無常」を受け入れる日本人の感性が色濃く表れている。こうして漆器は、生活の中で育ち、唯一無二の美しさを纏ってゆく。

各地に根ざす漆の風景

日本各地には、その土地ごとの自然や気候、暮らしの積み重ねの中で磨かれてきた漆器文化がある。

同じ「漆」でも、土地が違えば、器の強みも表情も変わっていく。

津軽塗(青森県)

※青森について読む:厳しい冬と豊かな実りが形づくる北の暮らし

津軽塗は、青森の厳しい冬とともに育まれてきた漆器である。

特徴は「研ぎ出し変わり塗り」と呼ばれる技法にあり、塗り重ねた層を研ぎ出すことで、複雑な文様が表面に現れる。奥行きのある表情は、時間をかけて仕上げる仕事の蓄積そのものだ。

津軽塗の特徴である独特の文様は、まるで大理石のような奥行きを持つ

会津塗(福島県)

※福島について読む:福島県|三地域が紡ぐ多彩な風景

福島・会津地方で育った会津塗は、日々の暮らしの中で「使う器」として親しまれてきた。

実用性を土台にしながら、蒔絵などの加飾で華やかさも備えるのが大きな特徴である。

日常で手に取られる器としての丈夫さと、贈答や祝いの場にも映える美しさが、同じ器の中で両立している。

実用性と美しさを兼ね備えた会津塗

山中漆器(石川県)

※石川について読む:加賀百万石の伝統が息づく、文化と美の継承地

山中漆器は、石川県加賀市の山中温泉地区を中心に生まれた漆器で、特に木地挽き(きじびき)の技術の高さで知られている。

ろくろを使って木を薄く精巧に挽き、椀や皿の形に端正な曲線をつくり出す仕事が、この産地の核になってきた。

漆の美しさだけでなく、手に取ったときの軽やかさや、口に触れたときの当たりのやわらかさまで含めて、使い心地に価値が置かれている。

近年は現代的なデザインも取り入れながら、伝統の土台を保ちつつ、暮らしの道具として更新を続けている。

洗練された曲線美が美しい山中漆器

輪島塗(石川県)

輪島塗は、石川県・能登半島の輪島市で生まれた。

独自の「地の粉」と呼ばれる珪藻土を用いた下地は、高い強度を支える大きな特徴である。

さらに「沈金」や「蒔絵」といった加飾技法によって、華麗で気品ある表情が生まれる。堅牢さと美しさを併せ持つその器は、日常の中で使い込まれてこそ真価が伝わる。

「沈金」や「蒔絵」といった装飾技法が美しい輪島塗

これらの地域の漆器は、技法や模様の違いだけではない。どんな場面で使われ、どんな道具として求められてきたか──その土地の暮らしが、器の形と作りにそのまま残っている。

漆という共通の素材を通して、多様な「日本の美」が各地で息づいているのだ。

受け継がれていくもの

漆器は、時代が変わっても、その本質を失わない。

新しい素材や技術が次々に現れる今も、漆の器は静かに手に取られ、暮らしの中で使われ続けている。

手のひらに乗る小さな器の中には、木と漆という自然の恵みがあり、それを器へ仕立てる職人の手がある。

そしてそこに、器を使い続ける人の時間が重なっていく。

【輪島塗 中島忠平漆器店 ~輪島塗のお椀が出来上がるまでの工程~】

コメント